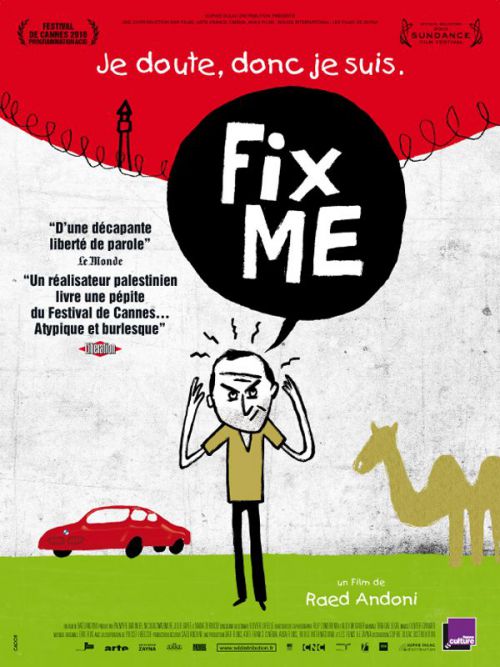

"Fix me", un film de Raed Andoni

à partir du 8 décembre, au cinéma Le Méliès, Grenoble

Ce n’est pas tous les jours qu’on a la sensation d’assister à la naissance d’un vrai cinéaste, sur l’avenir duquel on est prêt à parier. Du coup, j’ai souhaité l’interviewer.

Ce n’est pas tous les jours qu’on a la sensation d’assister à la naissance d’un vrai cinéaste, sur l’avenir duquel on est prêt à parier. Du coup, j’ai souhaité l’interviewer.

Avec Fix Me, son premier long métrage pour le cinéma, Raed Andoni se situe dans la lignée croisée d’Elia Souleiman et Avi Mograbi. Deux noms qui ne doivent pas paraître écrasants mais au contraire indiquer une démarche — le cinéma avant toute chose – ; une tournure d’esprit non dénuée d’ironie, selon laquelle la meilleure façon d’aller droit au but est d’emprunter des chemins détournés ; et une nécessité : l’exposition de soi comme personnage de son propre film. Les noms d’Elia Souleiman et d’Avi Mograbi font aussi le lien entre le documentaire et la fiction.

Or, Fix Me est un documentaire qui n’est pas dépourvu de « poussées » fictionnelles.

Le sujet de Fix Me ? A priori, un peu ténu : la migraine chronique dont souffre Raed Andoni. Il se pourrait bien qu’il y ait de la métaphore dans l’air, mais rien n’est sûr. Et quoi qu’il en soit, au début, le personnage-cinéaste cherche bel et bien à soigner ses céphalées : il se retrouve face à un psychothérapeute. Ces séances, filmées à travers un miroir et cadrées impeccablement (la pièce est grande et offre un point de vue sur un quartier de Ramallah), constituent le fil rouge du film. Grâce à elles, on fait peu à peu connaissance avec Raed Andoni en l’accompagnant dans son travail introspectif, au cours duquel il raconte son histoire, ses souvenirs, ses réticences, ses aspirations.

Fix Me est un film sur le refus de l’assignation à une identité. Comme Mahmoud Darwich, qui rejetait l’étiquette « poète palestinien », à laquelle il préférait l’expression « poète de Palestine », Raed Andoni ne veut pas être réduit à son appartenance nationale, ni à tout autre groupe. La désignation autoritaire à telle ou telle communauté, littéralement, lui prend la tête. Voilà ce que le cinéaste a dans la chambre noire de son crâne, et qu’il réussit à mettre en lumière.

Son pays premier, il souhaite pouvoir le choisir. Il y a de fortes chances pour que ce soit le cinéma. Mais si l’énergie qui anime Fix Me relève de l’affirmation d’une singularité et d’une position d’autonomie artistique, il ne témoigne pas d’une volonté de rupture, au sens où Raed Andoni serait dans le déni ou le reniement. C’est pourquoi, lui qui a été militant de la cause palestinienne et a connu la prison et les brutalités qui l’accompagnent, mais qui a depuis perdu beaucoup d’illusions, ne se montre jamais cynique. Notamment avec son jeune cousin anarchiste, très politisé, avec lequel il parle beaucoup, et qu’il accompagne même dans ce village en résistance qu’est Bil’in. Le cinéaste se contente de renverser certaines convictions en questions, et ne lui donne qu’un conseil : ne pas faire de « l’occupation » israélienne l’objet unique de ses préoccupations.

Raed Andoni cherche dans sa solitude ce qui n’appartiendrait qu’à lui mais parlerait à tous les autres. Il multiplie les plans où on le voit la nuit face à son ordinateur, ou dans sa voiture, passant entre les nombreuses ruines de Ramallah. Sans jamais perdre pour autant un œil amusé sur sa quête existentielle : d’où l’identification inattendue du cinéaste à un chameau, un peu désolé mais filmé plein cadre, l’air serein et… ignorant le mal de tête !

par Christophe Kantcheff, dans Politis

Entretien avec Raed Andoni

Quel est selon vous le sujet de Fix Me ? La Palestine ou vous-même ?

Je ne peux pas séparer les deux : si je devais me définir, ce serait en tant qu’être humain, cinéaste né dans un pays spécifique vivant une situation particulière… Il est impossible de faire un film sur quelqu’un sans impliquer son environnement. Je crois que Fix ME est avant tout un film très personnel. Or, la Palestine est un élément intrinsèque de ma personnalité ; c’est un état de fait contre lequel je ne peux rien.

Pourquoi avoir choisi de vous filmer ?

Pour plusieurs raisons. En toute honnêteté, la première est d’ordre pratique. Le concept même de Fix ME rendait très difficile de trouver un comédien ou un protagoniste à qui j’aurais pu demander l’intimité nécessaire. Et j’étais autant excité qu’effrayé par le challenge de me filmer pendant que je vivais l’expérience particulière qu’est une thérapie, Fix ME m’intéressait parce qu’il me permettait de faire dialoguer ma part de réalisateur et les autres parties de moi-même, de les faire interagir, de les connecter. Comment alors filmer quelqu’un d’autre ?

Est-ce que vous vous étiez fixé des limites dans ce que vous pouviez montrer ?

Dans une certaine mesure, c’est au montage que s’est vraiment posé la question de savoir ce qui était montrable ou pas. J’avais tellement de matériel, entre les vingt heures de thérapie filmée et les séquences avec les autres protagonistes… Mais je n’ai pas pensé en termes de morale. Avec Tina Baz, qui a monté le film, nous avons plus été portés par notre besoin de sentir que chaque protagoniste trouvait la bonne place dans le film. Cela dit, des limites ont été inconsciemment dictées par mes principes, mon éthique de documentariste : conserver, quoi qu’il arrive une forme de respect vis-à-vis des autres personnes que je filmais ; parce qu’il est nécessaire à l’épanouissement de toute relation. Et c’est par cet épanouissement que l’on peut la rendre enrichissante. J’ai senti que je me frottais à ces limites, par exemple avec Omar, l’électricien, quand je lui explique que je doute de la manière dont il lutte contre son cancer.

Avez-vous été tenté de pratiquer une autocensure à votre égard pendant le montage ?

Pas vraiment. D’autant plus qu’en découvrant les rushes, j’ai plutôt eu de bonnes surprises, si on considère que pendant le tournage, il était fondamental que je reste moi-même, que mes réactions soient celles d’un patient en thérapie et non celle d’un réalisateur en train de penser sa mise en scène. Un an avant de tourner Fix ME, j’ai rencontré via un ami commun, un médecin diplômé en psychologie. Je lui ai demandé si je pouvais filmer quelques séances, afin de voir ce qu’il pouvait en ressortir à l’image. La caméra était placée dans le cabinet et le résultat n’était pas probant. Cela m’a forcé à me mettre en condition pour Fix ME et à repenser le dispositif en plaçant la caméra derrière un miroir sans tain. Pendant le tournage, il était hors de question que j’interrompe le déroulement des sessions pour communiquer avec mon équipe ou faire une autre prise. En fait, ces scènes-là ont été tournées à l’aveugle : je n’avais comme appuis que le concept du film et le travail préparatoire. En me confrontant à moi-même, la thérapie m’a amené à des réactions que je n’aurais pas pu anticiper.

Dans quelle mesure Fix ME a-t-il contribué à faire progresser votre thérapie ? Une fois achevé, qu’est-ce que le film vous a appris de plus sur vous-même que ces sessions ?

Au-delà du film en soi et des séances de thérapie, l’expérience personnelle qu’il m’a fait vivre était profondément intense, car au montage, il fallait que je redevienne un réalisateur. Que je puisse être capable de me voir comme un étranger, comme un personnage. Et donc forcément de l’analyser, de le comprendre, pour pouvoir m’y connecter. De fait, je ne suis plus la même personne qu’avant Fix ME. Ne serait-ce que parce que cet effet miroir m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur moi-même. Je connais désormais ma colère, et sais mieux la contrôler. Ça ne veut pas dire que j’ai trouvé des solutions à mes problèmes avec ce film, mais quelques palliatifs. Ça m’a confirmé dans l’idée que je me fais d’une thérapie : ce n’est pas un moyen de prendre de la distance avec ce qui pèse sur notre inconscient, mais de trouver la route qui mène à leur compréhension et leur acceptation.

L’autre partie, évidente, de cette question est de savoir ce que Fix ME vous a appris sur l’identité palestinienne…

Je ne le formulerais pas tout à fait en ces termes. Disons que désormais, je suis moins attaché à mon point de vue sur ce sujet et plus capable d’accepter celui des autres, puisqu’ils sont de toutes façons l’expression d’une vérité, même si elle est propre à celui qui l’émet. Je ne partage pas forcément ces opinions, mais elles permettent d’élargir mon champ de réflexion, de trouver une sorte d’équilibre, et par la même de relativiser mes interrogations. Jusque-là, comme beaucoup de Palestiniens, mon mode de pensée vis-à-vis de ce pays était comme un système de défense. J’ai décidé de l’ouvrir, même s’il y a un risque que cela ouvre une boîte de Pandore, dont on ne sait pas ce qui peut en sortir, en bien comme en mal. Ceci explique d’ailleurs pourquoi il est très rare que des Palestiniens entrent en thérapie.

Fix ME aurait pu se dérouler uniquement entre vous et votre thérapeute. Comment avez-vous choisi les autres « personnages » ?

Je connais très bien ces personnes. Elles sont toutes liées à ma vie que ce soit par mon passé ou mon présent. Omar est vraiment l’électricien qui travaille chez moi et dans mes bureaux depuis des années. Au fil du temps, on s’est lancé dans des conversations. Je connaissais déjà son histoire. Pareil pour l’ancien prisonnier : nous avons partagé la même cellule. Ça ne pouvait qu’avoir un impact sur le film : l’affect de leurs parcours sur moi ne pouvait que s’exprimer dans la manière dont je les filme. Encore plus quand, dans le second cas, le moment où je l’ai filmé correspond à la première fois où je le revoyais depuis la prison. Les autres, pour la plupart, sont des membres de ma famille : ma mère, mon neveu, ma belle-soeur… Leurs histoires sont forcément rattachées à la mienne. Je n’ai jamais voulu les utiliser comme des éléments parallèles ou extérieurs à la ligne directrice de Fix ME, mais plutôt comme un contraste. Sans elles, j’aurais été Dieu (rires). J’ai bien sûr un ego, mais je ne voulais pas d’un film égocentré.

D’accord, mais c’est par eux que Fix ME évoque plus précisément la société palestinienne…

Oui, mais ils ne me servent pas de déclaration d’intention ou démonstration à propos de la Palestine. Plutôt à élargir un faisceau d’interrogations sur le rapport à l’identité, l’individualité dans un collectif, les forces et les faiblesses du personnage principal. Pour être clair, ce film suit un être humain qui s’avère être un Palestinien. Parce que c’est ainsi que je me caractérise. Faire entrer, au travers d’autres personnes, la réalité, le quotidien, les contradictions de cette société, tenait de la logique, puisqu’ils sont des composantes de mon identité.

L’un de ces personnages, votre neveu, semble néanmoins avoir une place plus prépondérante. Parce qu’il représente, a un certain niveau, le futur de votre pays, et par ricochet, de votre histoire ?

En fait, il représente surtout ce que j’étais à vingt ans. Je me revois à cet âge à travers lui. J’avais les mêmes rêves, les mêmes envies de changer le monde. Et je suis allé en prison à cause d’eux… Mais je crois qu’un Américain de vingt ans, qu’il soit de ma génération ou de la sienne, ressent les mêmes choses, vit les mêmes frustrations… Je ne sais pas du coup, si mon neveu dans le film porte en lui des espoirs ou du désespoir.

À la suite de la présentation de Fix ME dans divers festivals, il a été décrit comme une comédie. Est-ce que cette étiquette vous convient ?

Je n’aurais pas supporté que Fix ME soit déprimant. De là à dire que c’est une comédie… Ce film parle de choses très sérieuses tout en reflétant un état d’esprit très caractéristique de cette partie du monde. De la Palestine à l’Egypte, l’humour fait partie de la vie, parce qu’il permet de supporter la réalité. Plus une situation est tragique plus en rire devient une manière de rester digne. En tant qu’être humain, Palestinien, cinéaste, j’ai grandi avec cette notion fondamentale de dignité. Les Palestiniens ont beau souffrir, ils préfèreront toujours essayer de relativiser plutôt que de se laisser abattre. Inclure ce mode de pensée dans Fix ME est sans doute ma contribution à une lutte contre cette réalité tellement négative. Elle finira par changer, mais la vraie question est : quand ?

Je suppose que vous avez montré Fix ME à votre famille et à votre thérapeute. Des deux, quelle réaction appréhendiez-vous le plus ?

Celle de mon psy, bien plus que celle de ma famille. Parce que je sais qu’avec les membres de ma famille, notre relation ne changera pas. Ils préfèrent rire de tout ça. Ma mère est très contente, parce qu’à la projection publique où elle a vu le film, les gens riaient dès qu’elle était à l’écran. Résultat : elle dit que je devrais la payer pour ça (rires) !… Il n’y a qu’avec mon neveu qu’on prolonge la discussion. C’est totalement différent avec mon thérapeute : il a même monté une projection, à laquelle il m’a interdit d’assister, où il avait invité cent cinquante psys et travailleurs sociaux, et organisé ensuite un débat et un atelier de réflexion. Je suis retourné en Palestine le mois dernier, et on a enfin eu la chance de parler en dehors de son cabinet. Sa réaction m’a soulagé, parce que je craignais vraiment qu’il soit mécontent de comment il apparaît dans le film ; j’avais peur que mon travail formel de réalisateur ait pris le dessus, et gommé l’aspect psychologique. Il m’a dit que, lui comme ceux qu’il avait conviés à sa projection, étaient ravis du film comme des questions qu’il avait fait naître pendant leur atelier.

Avez-vous une appréhension particulière concernant les réactions d’un public étranger, non-palestinien ?

Je reviens du festival de Gindou ; le film a été montré à Sundance, à Dubaï, à Cannes… Évidemment, il faut prendre en compte des facteurs culturels propres à chaque public, que je ne peux pas vraiment analyser, mais j’ai constaté que les gens qui étaient les plus sensibles à Fix ME sont ceux qui sont dans une phase de questionnement. Pas tant sur la situation au Moyen-Orient que d’ordre existentiel. Pour autant, des gens très divers ont apprécié Fix ME pour des raisons très différentes, adoptant tel ou tel niveau de lecture du film. À Sundance, un jeune acteur canadien s’est jeté sur moi en jurant que Fix ME parlait de lui, il m’a demandé si je pouvais lui prêter une copie pour qu’il puisse montrer le film à sa famille, parce qu’il était convaincu que ça les forcerait à ouvrir les yeux sur eux-mêmes. Ça n’a donc rien à voir avec une question de racine ou d’identité, mais avec une interrogation qui est universelle : comment faire partie d’une société tout en pouvant y construire sa propre individualité ? La seule différence est qu’on se pose beaucoup plus cette question en Palestine qu’ailleurs…

Le meilleur moyen de toucher à l’universalité au cinéma est la fiction. Pourriez-vous imaginer qu’un remake de Fix ME soit réalisé sous cet angle ?

J’adorerais ça !!! Ça permettrait une telle liberté de ton et de traitement. Mais ce qui rend ce film si unique, c’est qu’il est documentaire. Aujourd’hui, j’ai une relation particulière à Fix ME : il a sa propre vie en tant que film, j’arrive à m’en détacher. Mais quand je l’ai tourné, j’étais comme dans la position d’un handicapé : pouvez-vous imaginer un réalisateur qui est obsédé par l’idée de contrôle sur les choses et qui se retrouve assis dans une salle de thérapie à devoir attendre qu’un psy lui pose des questions et n’a que le droit d’y réagir le plus naturellement possible, alors que sa seule envie est de vérifier si la caméra est bien placée ?

Tous les sujets que vous abordez dans Fix ME peuvent être débattus sans fin. Avez-vous envisagé que ce film puisse être la première partie d’un cycle ? Que vous pourriez lui donner suite ?

Non. En revanche, le prochain film que je vais réaliser est né de questions que j’ai commencé à me poser pendant que je tournais Fix ME. Il y sera justement question de contrôle. Au-delà de ce dont on parlait tout à l’heure, Fix ME m’a fait réaliser une chose : je suis né en 1967, l’année où l’occupation a commencé à l’issue de la guerre des six jours. Ma vie a donc démarré sous l’égide d’un contrôle, celui d’un pouvoir étranger. Elle s’est poursuivie sous les mêmes auspices, y compris en prison, le système carcéral ne visant qu’à contrôler votre âme. Je ne sais pas ce qu’il ressortira de tout ça, mais on peut dire que ce film sera une ramification de Fix ME.

Au final, est ce que Fix ME fait, plus qu’une partie de votre processus de thérapie, acte de résilience ?

Absolument. Au fond c’est un film sur le chemin vers la satisfaction, vers la réconciliation avec soi, vers une paix intérieure.

Puisque votre film s’intitule Fix ME (Réparez-moi), diriez-vous que vous l’êtes aujourd’hui ?

(Rires). Au départ, ce titre est une blague : je l’ai choisi parce que je savais que ce film, vu son sujet, pourrait être considéré comme pesant, alors j’ai voulu l’alléger, avec un titre simple. Je l’ai trouvé lors d’une balade en voiture à Bethléem, où je suis tombé devant un garage qui avait inscrit sur son enseigne « We can fix it all » (Nous pouvons tout réparer). Il a été question qu’on lui donne un autre titre en français. J’avais pensé à « Le point de vue du chameau », mais ça a peut-être trop de connotation philosophique…

A découvrir aussi

- "Amerrika", sortie du film le 17 juin 2009 : l'exil d'une palestinienne

- Après le film d'animation "Valse avec Bachir" : "Closed zone"...

- Grenoble, cinéma Le Mélies : Semaine du cinéma arabe, du 11 au 16 février 2010

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 135 autres membres